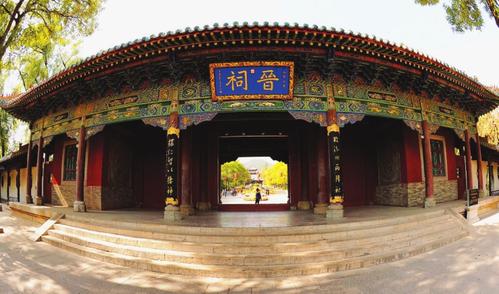

晋祠礼俗文化的分合【 来源:山西日报 作者:admin 发表时间:2017-07-19 16:54:49 点击次数:8606 】

自熙丰年间晋祠主神由唐叔虞变为昭济圣母之后,晋祠已成为太原地区民间赛社的重要场所

传说周成王小时候开玩笑,把弟弟叔虞封侯在唐地(唐地原非今太原),后改名为晋,即所谓的晋国。晋国或者唐的先祖即叔虞,晋祠和纪念唐叔虞有了重要关系,因而很早就有了在晋祠祭祀唐叔虞这个地方诸侯是否合“礼”的争论,争论焦点也主要针对叔虞与圣母这两大表征。

千百年来,晋祠从一座庙逐渐扩展成一处面积很大的寺庙群,并围绕晋祠形成了较大的聚落群,即晋祠镇。在“三家分晋”那个年代,随着赵简子开始营建太原的前身晋阳城时,也在这一带形成了赵国的势力中心,后人由此在晋祠的金胜村考古时发现了规模很大的赵简子墓。

晋祠旁边有个赤桥村,清末民初时出了一个名人刘大鹏,其所留《退想斋日记》已广为研究者所熟悉。读刘大鹏编写的《晋祠志》《晋水志》等书,得以对晋祠这个寺庙群和周围村落的历史有了比较全面的了解。

圣母殿和叔虞祠是晋祠内两个主要的庙,其二元格局的表征背后体现了礼与俗的关系。关于晋祠的最早记载是在魏晋南北朝时期,彼时晋祠虽然是祭祀唐叔虞的,却很早就与水有关,战国时期就有智伯渠,唐李渊太原起兵也是借口到晋祠祈雨,只不过从官方祭祀来说是祭祀唐叔虞,而非祭祀水神。

宋太宗打下太原后曾经重修晋祠,碑文中记载,“晋祠者,唐叔虞之神也……乃眷灵祠,旧制仍陋,宜命有司,俾新大之”。此时的晋祠仍是祭祀唐叔虞的叔虞祠。

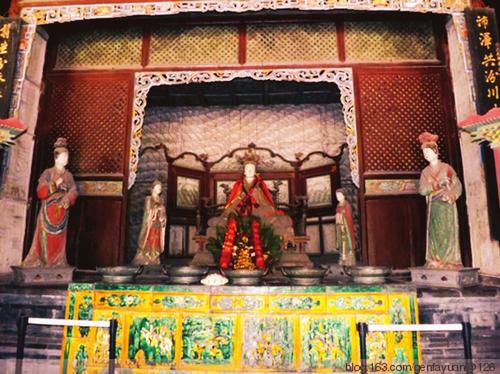

宋真宗时期,唐叔虞祠因地震损毁。“真宗大中祥符四年四月诏,平晋县唐叔虞祠,庙宇摧圮,池沼湮塞,彼方之人,春秋尝所飨祭。宜令本州完葺。”但就此时期,晋祠发生了变化,圣母殿的地位开始超过叔虞祠。宋太宗太平兴国年间重修的叔虞祠被改造成了圣母殿,熙宁十年(1077),朝廷敕封晋水源神为“昭济圣母”。在正对着圣母殿的莲花台上铸有四尊“金人”,有三尊都是北宋时期由民间捐献铸造的。其中一尊身上刻有铭文:“大宋太原府甲午□□社赵和等特敬□□舍净财铸铁人一……昭济圣母永充供养……神侍……永古舆情。俗……于长年,咸仰昭明……佑。绍圣五年……”另外,在圣母殿中圣母塑像的座椅背后书有题记:“元祐二年四月十日献上圣母,太原府人在府金龙社人吕吉等,今月赛晋祠昭济圣母殿,缴柱龙六条,今再赛给圣母坐物椅。”

可见,自熙丰年间晋祠主神由唐叔虞变为昭济圣母之后,晋祠已成为太原地区民间赛社的重要场所。之所以出现这种情况,是因为晋祠主神昭济圣母与当地百姓的日常生活具有更直接的联系,具体来说就是与这一地区的水利紧密相关。

这一变化让后代文人很不解,也很不满。金人元好问《惠远庙新建外门记》有曰:“晋溪神曰昭济,祠曰惠远,自宋以来云然。然晋祠本以祠唐侯,乃今以昭济主之,名实之紊久矣!不必置论。”意谓虽然道理很清楚,但也改变不了。此后叔虞祠更日渐无人问津。元至元《重修汾东王庙记》记载:“居民利其出入之便,又当圣母殿开道而东,置三门焉,王之祠日就颓圮而弗修,祀事废坠而弗奉。”与民俗有关的祭祀超越了与礼制有关的祭祀,甚至与民俗有关的祭祀也被贴上了国家的礼仪标签,这种情形一直延续到明代。

据嘉靖《重修唐叔虞祠记》记载:“自至元迄今二百余年,栋梁摧折,不蔽风雨,神失所栖,祀事弗虔。其旁所谓圣母祠者,香火日极崇奉,而唐叔虞之祠,顾寂寞水滨,不知为正神。”两相对比极为强烈。虽然嘉靖年间对唐叔虞祠进行了重修,但无法扭转此消彼长的趋势,于是士大夫们对此纷纷表示不满,如万历时苏惟霖质问道:“何以不祀唐叔而祀母?母且为谁?则以祠?……所负之山曰悬瓮,绵亘数十里,山下出泉,灌溉环邑,土人以为惠出于母,尸祝之耳,何知唐叔?”顾炎武也感慨:“今人但知圣母,而不知叔虞,不其然乎?”

士大夫们无力改变民众对于崇祀水神的热衷,而且从明朝洪武年间国家也一再以水神的身份封赐圣母,于是只好另谋出路。清初著名学者阎若璩想出个办法,证明圣母实际上是唐叔虞的母亲邑姜,之所以圣母殿为正殿,叔虞祠为偏殿,是“子为母屈者也”。他还找出一块宋代的残碑,以其上有“惟圣母之发祥兮,肇晋室而开基;王有文之在手兮,其神灵之可知”之句来佐证自己的说法。清人沈巍皆进一步论证宋代宣和年间的这块碑文上所记“致祭于显灵昭济圣母汾东王之祠”,是“已合二庙为一,以圣母领叔虞矣”。刘大鹏也接受此说法,认为人们多以为圣母为晋源水神,“误矣”(以上引文均可参见《晋祠志》)。

阎若璩将其考证结果报告给地方官,希望上报到朝廷,以改变洪武年间礼制的错误而无果,可见清代士大夫们把圣母改变为邑姜的努力基本上是失败的。直至清末光绪年间礼部仍称:“据原奏内阳曲县冽石口窦侯庙、太原县晋祠镇圣母庙,历朝祷雨辄应,又水母庙建自前明,祷雨灵应,均为士民所崇信。”圣母是与另两位水神相提并论的。其实无论圣母最初是水神还是邑姜,在北宋以来的百姓看来,她就是水神,并因此受到比唐叔虞更为热烈的崇祀。

晋祠最初以唐叔虞为主神的时候,曾有人质疑说祭祀一个地方诸侯是否合适。实际上,三国魏和北齐修叔虞祠(或晋王祠),正是表明一个地方割据的政权恰恰像西周时期的唐或晋国一样,属于正统的苗裔。唐代李世民写《晋祠碑铭》,也表明他们从这个地方出发夺取天下,同样是源于正统。到宋代以后,太原成为一个边塞重镇,特别重视农业开发,所以无论是从水利的角度看,还是从“神道设教”的角度看,水神的地位都需要获得极大的抬升。不能确定作为水神的圣母是否以前就存在,但应该不会是突然冒出来的为百姓崇奉的俗神,只不过之前被国家重视的叔虞祠遮盖住了。

诚然,从宋到明,国家也对出自民间的女性水神圣母进行了封赐,尽管不为诸多士大夫所认可,但毕竟由“俗”而入了正统化的“礼”。当然,圣母虽与唐叔虞都在朝廷的祀典之中,却还是有很大区别。前者的生命力仍是通过民俗来延续,因其信众多是普通民众;后者的生命力存续只依赖于少数士大夫们,自然日益式微。水神圣母在得到国家的封赐之后,等同于民众的“淫祀”或者“野祀”被认可,原来已然旺盛的生命力变得更加旺盛。来自于“俗”的“礼”仍可体现为“俗”,即一种可以共享、亦可分享的文化。

之所以将晋祠的礼俗文化简化为“二元”格局,只是就其信仰主流而言,因为历代文人的讨论主要针对叔虞与圣母这两大表征。其实,在普通民众眼里,晋祠礼俗文化既是多元的,也是统一的。自明代以后,晋祠除了建有水母楼,还兴建了苗裔堂、骀台庙、东岳祠、三清祠、关帝庙、三圣祠、鲁班庙、文昌宫等,其背后或是不同的村落,或是不同的家族,或是其他组织,可见晋祠也是一个充满信仰竞争的场所,体现了周围几十个村落不同人群之间错综复杂的关系。但当地人又因同处于晋祠这个空间,对晋祠的礼俗文化自然也有了相当程度的认同,并把它们都看成是自己生活的一部分。(赵世瑜)